Einmal heißt es, unsere Jugend hätte kein Problembewusstsein bezüglich Facebook-Privatsphäre (z.B. hier), einmal heißt es, immer mehr nutzen die Einstellungen (z.B. hier). Man kann diese und jene Studie zu Rate ziehen, ein eindeutiges Ergebnis wird man nicht bekommen. Ich selbst bin kein Markt- und Meinungsforschungsunternehmen, aber mit meinen begrenzten – und zugegebenermaßen fiesen – Mitteln konnte ich mir persönlich einen Eindruck darüber verschaffen, wie es um die Facebook-Privatsphäre österreichischer Schüler steht. Vorab: Auf den ersten Blick erscheint der Umgang mit Facebook sehr gut, beim genaueren Hinsehen sind aber schnell einige Mängel bei den Privatsphäre-Einstellungen und dem generellen Problembewusstsein feststellbar.

Anfang Juli 2011 habe ich an einer Salzburger Schule (genaue Adresse und Klassen sollen hier ungenannt bleiben) einen vierstündigen Workshop zum Thema Facebook gehalten. Weil ich an die Sinnhaftigkeit eines Frontalvortrags so kurz vor Schulende nicht glaubte, wollte ich den Vormittag durch zweierlei auflockern: Zum einen führte ich mit dem Schülern ein kleines Experiment durch (siehe weiter unten), zum anderen testete ich im Vorfeld aus, wie es um die Privatsphäre-Einstellungen der 39 SchülerInnen im Alter von 15 und 16 Jahren steht.

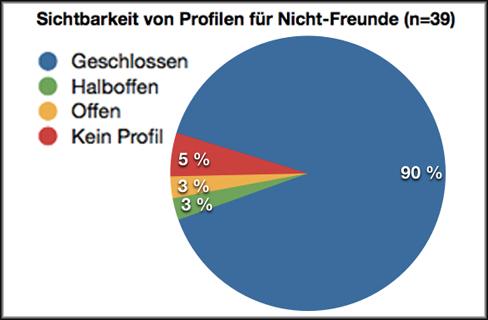

Sichtbarkeit für Nicht-Freunde

Dazu ließ ich mir vom Klassenvorstand die Namenslisten der SchülerInnen zukommen und suchte bei Facebook einfach nach ihren Namen. Die erste Person ausfindig zu machen, war schwierig – v.a. aufgrund von Namensgleicheiten -, als ich aber eine verifiziert hatte, war das Aufstöbern der anderen über die Freundeslisten sehr leicht. Insgesamt hatte ich einen sehr positiven Eindruck: Die große Mehrheit (90 Prozent, siehe Grafik unten), hatte ihre Facebook-Profile gegenüber Nicht-Freunden sehr gut abgeschottet. Nur zwei Schüler hatten keinen Facebook-Account bzw. waren nicht über ihren echten Namen auffindbar. Abgesehen von jenen Daten, die man bei Facebook nicht verbergen kann (Namen, Profilfoto) war nur bei zwei Schülern mehr zu sehen. Einer hatte seine Freundesliste für Außenstehende sichtbar gemacht – so gelangte ich an die Profile seiner Klassenkameraden -, ein anderer war gar so verwegen, sämtliche Inhalte (Pinnwand, Fotos, Freundesliste, etc.) für „alle sichtbar“ komplett offen zu legen.

Damit hätte ich meinen Test beenden und die Privatsphäre-Einstellungen der SchülerInnen für insgesamt gut befinden können. So einfach ist die Sache bei Facebook aber nicht, wie wir gleich sehen werden. Im Schnitt haben die Nutzer 130 Freunde (junge Nutzer oft 500 oder mehr) und geben Inhalte für Freundesfreunde zur Einsicht frei. Das heißt: Diese Fotos, Statusmeldungen, Pinnwandeinträge, Freundeslisten oder Videos sind dann im Schnitt für 16.900 Personen sichtbar.

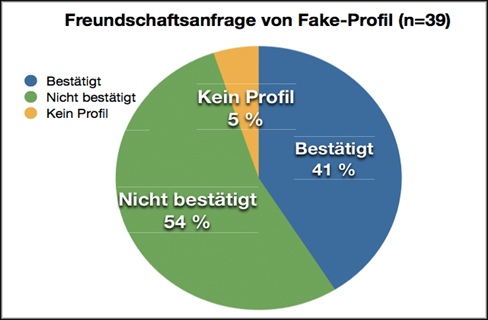

Antworten auf Fake-Profil

Also griff ich zu einer hinterhältigen Taktik: Ich legte bei Yahoo! eine kostenlose eMail-Adresse an, klaute ein Foto einer hübschen jungen Blondine bei HotOrNot.com und legte bei Facebook ein Fake-Profil unter dem Namen Sarah Binder an (Arbeitszeit: ca. 10 Minuten). Das Profil komplettierte ich um ein paar erfundene Lebenslaufdaten und Pinnwandeinträge – und war überrascht, wie leicht man ein Facebook-Profil echt wirken lassen kann. Dann tätigte ich den zweiten fiesen Schritt: Im Namen von Sarah Binder bekam jeder der 39 SchülerInnen eine Freundschaftsanfrage geschickt, und siehe da: 41 Prozent der SchülerInnen bestätigten diese Freundschaftsanfrage. Niemand fragte etwa in einer Direktnachricht nach, wer Sarah Binder denn überhaupt sei.

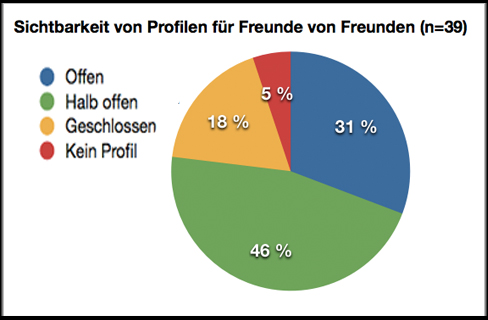

Zugriff für Freundesfreunde

Jetzt sah die Privatsphäre der SchülerInnen natürlich ganz anders aus: Weil fast alle untereinander befreundet waren, hätte mir auch nur eine einzige Freundschaftsbestätigung gereicht, um tiefe Einblicke in die Profile der SchülerInnen zu bekommen. Als „Freundesfreund“ gehörte ich plötzlich zum erweiterten „Social Graph“ der Jugendlichen. Dass die Mehrheit (54 Prozent) meine gefälschte Freundschaftsanfrage zurecht abgelehnt hatten, half ihnen somit eigentlich gar nichts. 31 Prozent der SchülerInnen-Profile lagen nun komplett offen vor mir, also inklusive Freundesliste, Pinnwand, sämtlicher Fotos und Videos. 46 Prozent der Profile waren für mich als Freundesfreund halb offen, bis auf die Pinnwand und einige Fotoalben konnte ich auf sehr vieles zugreifen. Nur mehr 18 Prozent der Profile waren geschlossen und zeigten mir weiterhin lediglich Name und Profilfoto.

Die Jugendlichen waren nach der Enthüllung am Anfang des Workshops, dass Sarah Binder lediglich ein Fake-Profil unter meiner Kontrolle ist, naturgemäß ziemlich überrascht. „Verdammt, das is der!“, tönte es aus den Tischreihen. Für die anschließenden dreieinhalb Stunden hatte ich mir mit der heimtückischen Aktion die volle Aufmerksamkeit der SchülerInnen gesichert. Wirklich böse war mir niemand, vielmehr war das Interessegeweckt. In eine rote und eine blaue Gruppe geteilt legte die Klasse selbst Fake-Profile an, bildeten zwei virtuelle Lager und simulierte dann über die Herstellung einer Beziehung zwischen einem roten und einem blauen Gruppenmitglied das Problem der „Freundesfreunde“. Schon waren die Profile – nach dem von Facebook empfohlenen Privatsphäre-Einstelliungen – frei für die neuen Freundesfreunde einsehbar.

Erlaubnisse für Apps

Nach dem Experiment wurden die Fake-Profile wieder gelöscht – nicht stillgelegt, siehe Unterschied hier -, und die SchülerInnen widmeten sich den Privatsphäre-Einstellungen. Besondere Überraschung war vielen anzumerken, als ich ihnen zeigte, welche Anwendungen Zugriff auf ihre Daten haben (siehe auch „Privatsphäre-Einstellungen“ -> „Anwendungen und Webseiten“). Einige Schüler zeigten mir, dass sie mehr als 70 solcher Apps den Zugriff erlaubten. Abschließend meinten die anwesenden Lehrer, dass sie eine derart große Aufmerksamkeit seitens der Schüler selten erlebt haben, schon gar nicht über vier Stunden hinweg. Offenbar muss man die Privatsphärelücken bei Facebook erst einmal am eigenen Leib erfahren haben, bis man sich für die etwa einstündige Prozedur, die Einstellungen anzupassen, durchringen kann.

(Anmerkung: Bitte nehmen Sie diese Zahlen keinesfalls als Grundlage zu Verallgemeinerungen. Ich habe in einer Fallstudie 39 Schüler und 37 Profile untersucht, die Ergebnisse sind keinesfalls repräsentativ und nur als Beispiel verwendbar).