Der schwedische Musik-Dienst, seit kurzem in Österreich verfügbar, ist definitiv jene Internet-Firma, mit der ich mich in den vergangenen Wochen am intensivsten auseinandergesetzt habe. Denn hinter der Motto „15 Millionen Songs gratis“ steckt viel mehr – von der für viele ärgerlichen Verzahnung mit Facebook über veränderte Hörgewohnheiten bis hin zu einem Geschäftsmodell, dass der Musikindustrie als Rettung vor der Piraterie gilt. Deswegen habe ich nicht nur Spotify genutzt, Playlisten angelegt und am Smartphone ausprobiert, sondern auch den Gründer der Firma, Daniel Ek, interviewt und das Unternehmen in Stockholm besucht.

1. Ohne Software geht gar nichts

Zur Nutzung am Computer ist eine Software notwendig (PC, Mac, Linux-Preview), die man sich kostenlos hier besorgen kann und dann installieren muss. Nur über das Programm kann man Songs suchen, Playlisten anlegen, etc. Wer Spotify gratis nutzt, streamt die Songs mit 128 kbps, wer für „Premium“ zahlt (4,99 Euro) bekommt sie mit 320 kbps. Die höhere Tonqualität hat Nachteile, zumindest bei mir. Einerseits läuft mein MacBook nach längerem Stremmen heiß und wirft den lauten Lüfter an, andererseits wird die Internetverbindung für andere Programme (z.B. Browser) teilweise ein wenig langsamer. Auch, wenn man auf Facebook ein gepostetes Lied eines Freundes anhören will, braucht man die installierte Software. Das könnte auf viele wie ein fieser Malware-Trick wirken: Anstatt über den Link den Song anzuhören, wird man aufgefordert, ein Programm zu laden. Und um das Streaming-Modell noch einmal zu verdeutlichen: Man kann die Musik NICHT auf USB-Stick kopieren, externer Festplatte speichern oder CD brennen – sie bleibt, egal ob am Computer oder am Smartphone, immer in der Spotify-App.

2. Kritisierter Facebook-Zwang

Ohne Facebook-Mitgliedschaft kein Spotify – in die Software einloggen kann man sich nur als Nutzer des Online-Netzwerks. In Österreich sind laut Digital-Affairs-Studie 58 Prozent der Internetnutzer auch bei Facebook angemeldet. Aus der Exklusivität erwartet sich Spotify, ein durch und durch „soziales Musikerlebnis“ zu schaffen, weil sich so „Freunde“ ständig etwas weiterempfehlen, gemeinsam Playlisten hören, Playlisten der anderen durchstöbern können etc. Laut Facebook hat Spotify mit dieser Strategie seit September vier Millionen neue Nutzer dazu gewonnen. Leider schließt der Facebook-Zwang eine Menge Leute von der Nutzung aus, mit denen ich auch mal gerne eine Playlist geteilt hätte. Übrigens glaube ich die Mär vom „sozialen Musikerlebnis“ nicht, das nur mit Facebook realisierbar sei. Facebook und Spotify haben mit Accel Partners, DST, Li Ka-shing und dem Founders Fund die gleichen, mächtigen Geldgeber im Hintergrund. Spotify wird immer mehr zum Mitglied der „Facebook-Mafia“, deren Strukturen ich hier und hier beschrieben habe. Zu einem Fake-Account würde ich übrigens nicht raten. Wenn dieser gelöscht wird, verliert man den Spotify-Zugriff – natürlich auch, wenn man sich einen Premium-Account geleistet hat.

3. Zahlt sich Zahlen aus?

Meiner Meinung nach ja. Spotify kann man zwar kostenlos nutzen (nach 6 Monaten wird die Nutzung auf zehn Stunden/Monat beschränkt), dann muss man aber nervige Werbung in Kauf nehmen. Da kann es durchaus sein, dass plötzlich ein Trackshittaz-Jingle in die neue Feist-Scheibe hinein plärrt. Werbung und zeitliche Beschränkung kann man mit „Spotify Unlimited“ (4,99 Euro/Monat) verhindern, aber wenn man schon zahlt, kann man sich gleich „Spotify Premium“ (9,99 Euro/Monat) leisten. Denn dann darf man auch Songs offline speichern und die Smartphone-Apps (iPhone, Android, Windows Phone 7) benutzen – und das macht heute einen gehörigen Unterschied aus, wenn man einerseits ans mobile Zeitalter und andererseits an diverse Mobilfunklöcher und Netzausfälle denkt. Übrigens: Selbst die 450 Spotify-Mitarbeiter müssen für „Premium“ zahlen.

4. Was will Spotify wirklich?

Spotify-Chef Daniel Ek hat sich auf die Fahnen geschrieben, Musikpiraterie, die seit Napster die Musikindustrie stark verändert hat, in die Knie zu zwingen. Zehn Euro pro Monat will man den Millionen, die sich via „Pirate Bay“ (witzigerweise auch eine schwedische Erfindung) und Co. nicht lizensierte Downloads besorgen, aus der Tasche locken. Andere Vertriebswege wie CD, LP, MP3 soll Spotify nicht schaden, aber das ist die halbe Wahrheit. Seitdem ich Musik-Streaming-Dienste nutze, habe ich keinen Song bei iTunes mehr gekauft, mein Abo bei eMusic storniert, und an CDs geschweige denn Vinyl verschwende ich ohnehin keinen Cent/Gedanken mehr. Ich glaube deswegen, dass Spotify sehr wohl in Konkurrenz zu den Online-Shops von Apple, Amazon und Google steht. Würde mich nicht wundern, wenn Facebook die Firma eines Tages aufkauft.

5. Riesiger Musikkatalog mit Lücken

Jetzt zu den eigentlichen Kernpunkten: Das Spotify-Angebot ist in Österreich knapp 15 Millionen Songs stark. Bei meinem Besuch in der Spotify-Zentrale in Stockholm hat man mir gesagt, dass man täglich 20.000 neue Lieder dazugeben würde. Ich habe mir bis dato vier umfangreichere Playlists erstellt (Party, HipHop, Metal, Post-Hardcore) und habe bis auf vereinzelte Ausnahmen eigentlich alles gefunden, was ich drin haben wollte. Generell habe ich festgestellt, dass ich plötzlich wieder mehr in der eigenen Musikvergangenheit stöbere und die „Bands von damals“ wieder ausgrabe – und das, während nebenbei mein CD-Regal verstaubt. Trotzdem ist festzuhalten, dass weder die Beatles noch Metallica drinnen sind. Zudem verweigern sich Künstler wie Coldplay, Tom Waits oder Adele sowie einige Metal-Labels (z.B. Napalm, Metal Blade) und 234 Electronic-Labels (siehe Bericht) dem Geschäftsmodell. Sie meinen, dass Musik-Streaming nicht genug für Musiker abwirft und außerdem CD-, Platten- und MP3-Verläufe kannibalisiert – das glaube ich auch (siehe Punkt 4).

6. Automatische Nutzererfassung – wie dreht man das ab?

Wer Spotify benutzt, sollte unbedingt wissen: Der Musik-Dienst ist Partner des „Open Graph“ von Facebook, der seit September eine Funktion namens „frictionless sharing“ bietet. Im Klartext: Sämtliche angehörten Songs werden automatisch und ohne Zutun des Users in dessen Facebook-Profil veröffentlicht. Welchen Song man gerade hört, wird einerseits im Ticker („Kurzmeldungen“) in der rechten Spalte auf den Facebook-Startseiten der Facebook-Freunde und andererseits künftig in den neuen Timeline-Profilen angezeigt. Abdrehen kann man diese automatische Erfassung von Spotify-Aktivitäten zweierlei: Entweder nimmt man in den „Einstellungen“ der Software beim Punkt „Posten auf Facebook“ das Häkchen weg, oder man aktiviert eine „Private Session“.

7. Ärger mit Spotify-Spam Meldungen à la „Jakob Steinschaden hört sich Perfect Day von The Jolle Boys auf Spotify an“ tauchen aktuell immer häufiger im „Ticker“ (bei uns heißt er „Kurzmeldungen“) in der rechten Spalte auf der Facebook-Startseite auf. Das ist in erster Linie kein Service am Nutzer, sondern wirtschaftliches Kalkül. Die Annahme: Meine Facebook-Kontake sehen die Meldung und wollen auch den Song anhören, installieren sich Spotify und zahlen vielleicht irgendwann einmal dafür. Kritiker befürchten bereits, dass Facebook künftig mit automatisch generierten Meldungen wie diesen zugemüllt werden wird, was teilweise stimmt. Denn nur, weil ich zehn Sekunden in den neuen Rihanna-Song hineingehört habe, heißt das noch lange nicht, dass ich den meinen Facebook-Freunden empfehlen will. Hier sollte sich Spotify schleunigst eine Funktion einfallen lassen, mit der man gezielt gute Songs veröffentlichen kann und der Rest „privat“ bleibt – niemand will zum Over-Sharer wie Blogger Robert Scoble werden oder verraten, dass er gerade Mariah Carey anhört. Übrigens wird diese Spam-Welle weiter anschwellen: Laut Facebook gibt es bald 60 Apps, die diese Funktion ähnlich wie Spotify integriert haben.

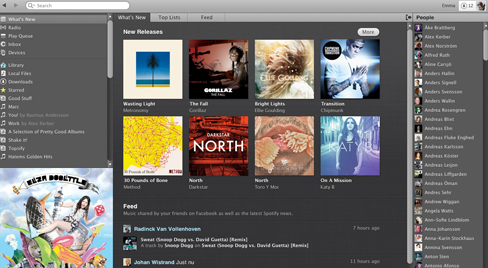

8. Soziale Funktionen nicht ausgereift

Der „Open Graph“ hat auch seine guten Seiten: Denn in der Spotify-Software sehe ich rechts eine Liste meiner Facebook-„Freunde“, die den Musik-Dienst ebenfalls benutzen (unerwünschte Personen kann man übrigens ausblenden, Rechtsklick genügt). Jeder User kann seine Playlists den anderen zugänglich machen (Rechtsklick auf die Playlist und dann „Veröffentlichen“). Noch besser klingt, dass man gemeinsam Playlists erstellen kann – allerdings habe ich die Funktion (Rechtsklick, „Gemeinsame Playlist“) noch nicht sinnvoll einsetzen können. Ich habe keine Ahnung, wie man gezielt Personen einlädt, eine gemeinsame Liste anzulegen, z.B. für die nächste Party (was ja an sich eine gute Sache wäre). Hier muss Spotify noch nachbessern. Die Kehrseite des Fokus auf „Social“: Spotify verzichtet weitgehend auf Algorithmen, die uns auf Basis unserer Hörvergangenheit neue Interpreten empfehlen, wie es etwa Last.fm tut. Empfehlungen sollen ausschließlich von Facebook-Freunden kommen. Die einzigen Algorithmen, die am Werk sind, stellen die „Neuheiten“ vor (nein, kein redaktionelles Team wie im iTunes Store) und suchen in der Funktion „Radio“ zum gewählten Genre passende Songs.

9. iTunes-Ersatz?

Für mich ist Spotify definitiv ein iTunes-Ersatz. Die Software hat die Playlisten des Apple-Programms übernommen und bietet damit auch Zugriff auf lokal gespeicherte Musik, die nicht im Spotify-Archiv drinnen ist. Außerdem kann man mit der Spotify-App iPhone und Android-Smartphones via WLAN synchronisieren (sofern dort die Spotify-App installiert ist) und Musik auf iPods (z.B. shuffle, nano, classic) übertragen. Und seitdem iOS nicht mehr von iTunes abhängig ist, bleibt bei mir iTunes meistens ohnehin zu.

10. Schwächere Alternativen

In Österreich gibt es im Prinzip zwei Alternativen: Simfy und Grooveshark. Simfy ist, was Software und Handy-Apps angeht, sehr ähnlich wie Spotify, preislich ident, bietet allerdings „nur“ 13 Mio. Songs. Positiv ist hier vor allem anzumerken, dass kein Facebook-Zwang besteht, insgesamt hatte ich nach drei Monaten Nutzung aber einen etwas schlechteren Eindruck als von Spotify. Grooveshark punktet mit einer sehr gelungenen Webseite, mehr als 15 Mio. Songs (auch Metallica dabei). Der „Premium“-Dienst ist günstiger als bei der Konkurrenz, allerdings sprechen zwei Dinge gegen Grooveshark: Es gibt keine iPhone-App (für Android, BlackBerry, u.a. schon, thx @Helge), und die Firma hat regelmäßig rechtliche Probleme (derzeit klagt gerade Universal), was nicht unbedingt vertrauenswürdig wirkt.

11. Und der Chef höchstpersönlich?

Und was sagt Spotify-Chef Daniel Ek zu all dem? Das kann ich an dieser Stelle noch nicht verraten, allerdings wird es auf www.futurezone.at diese Woche ein großes Interview mit jenem Mann geben, der bereits laut britischem TV-Sender „Channel 4″ neben „den Erfindern von Schallplatte, CD und Musik-Downloads in die Musik-Geschichte eingehen wird“. Seine 450 Mitarbeiter (siehe Bild unten, Stockholmer Büro) jedenfalls glauben an den 28-Jährigen und seine Vision – sonst würden sie wohl nicht die „Premium“-Gebühr aus der eigenen Tasche zahlen.